你我皆自然:非洲野生动物基金会与GEI共同开启生物多样性合作新篇章

0 Comment

2023年5月30日,非洲野生动物基金会(AWF)总裁Kaddu. K. Sebunya和高级保护专家Nakedi Maputla,以及生态环境部生态司二级巡视员刘宁在永续全球环境研究所(GEI)进行了会谈,旨在推动AWF和GEI在野生动物保护方面的共同合作,增强中非民间的沟通和交流、并继续深化中非在国际舞台上的合作关系。 图片来源:GEI 非洲野生动物基金会成立于1961年,是非洲自然保护领域历史最久远、规模最大的非政府组织。Sebunya希望可以通过与中国NGO的合作,拓展项目领域,扩大非洲野生动物基金会在世界范围内的影响力。GEI执行主任金嘉满、生态保护与社区发展项目主任彭奎博士、项目官员王倩博士、海外投资、贸易与环境项目主任任鹏出席此次会议。 金嘉满表示,2022年在云南昆明举办的“你我皆自然:姆卡帕非洲野生动物摄影作品展”是AWF和GEI在中非自然保护合作方面的一次有效探索。非洲野生动物和壮阔自然风光的光影交错并置于云南的自然景致之中,完美展示了原始的野生力量,同时也为参观者带来了沉浸式的观赏体验。2023年5月在北京动物园举办的摄影展,延续了这种人文与自然的和谐交流,传达了野生动物保护的重要性和必要性。 图片来源:GEI 金嘉满希望未来有更多的中国摄影师参与“本杰明·姆卡帕非洲野生动物摄影奖”,摄影作品也可以在更多中国城市出现。同时,她也希望GEI推动建立的东南亚平台可以与AWF达成合作,让非洲的野生动物和自然风光走向更远的地方,号召更多的国家和非国家主体关注和参与到生态环境保护中来。此外,AWF和GEI就《生物多样性公约》第十六次缔约方会议(CBD COP16)的合作和其他生物多样性保护议题进行了讨论和交流。 随后,Sebunya对未来两个NGO之间的合作进行了展望。他认为,目前中非合作交流主要由政府主导。然而,国家主体间的合作往往受到诸多不可抗因素影响,无法对非洲野生动物进行持续、稳定的保护。非国家主体是生物多样性保护的重要参与者,Sebunya表示,人民与人民之间的交流和合作可以建立更加稳固、可靠的合作关系,而AWF和GEI正是建立这种有效交流的桥梁。Sebunya先生希望可以推动更多中非不同行业间的合作与交流,鼓励更多环境从业者赴非洲接受野生动物保护培训,并提议通过人才交换交流的方式,加深中非人民的联结。 图片来源:GEI Sebunya指出,我们应当把非洲54个独立国家看作为一个有机的整体,尤其是在打击野生动物非法贸易和提升公民意识方面。他希望中国可以参与到非洲的行动计划之中,共同推动野生动物保护的科普、宣传和教育工作。在教育方面,AWF正在筹备一个青年计划,旨在增强年轻人对野生动物的兴趣和了解,Sebunya希望中国NGO也可以开展相关主题的培训,提高公众对野生动物的保护意识,减少野生动物非法贸易的产生。 最后,刘宁表达了自己对AWF和GEI未来合作的期许。他表示,GEI作为一家“走出去”的中国本土NGO,拥有充分的国内国际工作经验,可以积极推动中非合作交流平台的建立和发展。他非常认同Sebunya提到的人民与人民之间的合作,希望未来在AWF和GEI的努力下,可以就打击野生动物非法贸易等议题展开务实的交流和合作。 图片来源:GEI 会后,非洲野生动物基金会代表团随GEI参观了正在北京动物园举办的“你我皆自然:姆卡帕非洲野生动物摄影作品展”。 初夏的北京凉爽宜人,一幅幅壮阔的摄影作品陈列于北京动物园的长廊上。丛一蓬园长向Sebunya介绍道,这条长廊位于北京动物园的主干道,是大多数游客的必经之路。长廊的一侧是精心挑选的摄影作品,另一侧则恰好是非洲动物展览区,游客可以在观赏摄影作品的同时,近距离观察非洲动物,也可以通过摄影作品进一步了解其所在栖息地的面貌。 丛园长正在向Sebunya和参观者介绍本次摄影展的展出作品 图片来源:北京动物园 参观结束后,AWF、GEI和北京动物园的代表共同参加了中非生物多样性保护交流沙龙。北京动物园副园长张成林为四十余名嘉宾介绍了北京动物园自建园起开展的诸多自然教育与公众科普活动,Sebunya和金嘉满也再次发表了关于中非民间合作愿景的致辞。交流沙龙结束后,北京动物园和AWF签署了合作备忘录,将共同推进野生动物保护和非洲生物多样性保护科普宣传工作。 图片来源:GEI 图片来源自GEI和北京动物园

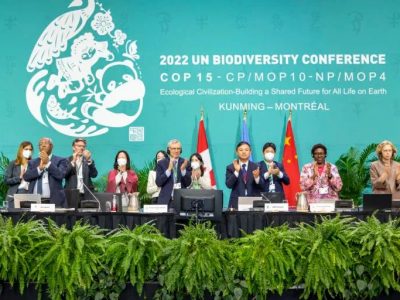

“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”通过,GEI助力全球治理新蓝图

中国担任主席国的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议在完成各项议程后,于当地时间19日在加拿大蒙特利尔结束。会议通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”(简称“框架”)及相关一揽子文件。该“框架”设定了全球生物多样性保护的4项长期目标,以及计划最迟在2030年完成的23个以行动为导向的全球目标,为全球生物多样性治理擘画新蓝图。 当地时间12月9日,永续全球环境研究所等中国民间机构在蒙特利尔《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)会议期间举办了持续一整天的“加强非国家主体共同行动,支持生物多样性保护与绿色发展共赢”主题论坛,来自中国和世界各地的民间组织、企业机构的40多位嘉宾进行了深度分享和交流。公约秘书处执行秘书穆雷玛(Elizabeth Maruma)也在百忙中参加了研讨会并与中国民间组织对话。 会议讨论了当下热点生物多样性保护议题,如“社区生物多样性保护和绿色发展共赢的最佳实践与经验“”可持续投资与绿色贸易供应链,保护森林和生物多样性“”保护野生物种,支持栖息地保护与加强贸易管理执法“”推进全球非国家主体的自然保护与绿色发展承诺“,为之后“框架”的成功通过,贡献了非国家主体的智慧与力量。 生态环境部生态保护司副司长刘宁在现场开幕致辞中说道:解决自然保护和经济发展的矛盾冲突,始终是发展中国家生物多样性保护的核心问题。在国家主体之外,如何加强非国家主体在地方、区域和全球的合作并采取切实行动,以实现全球生物多样性目标和雄心,受到各国特别是发展中国家的高度关注。 刘宁表示,非国家主体利益攸关方在生物多样性保护进程中发挥了非常重要而独特的作用,做出了重要贡献,是全球生物多样性保护工作的重要参与者、推动者、实践者。 由中国民间组织举办的此次论坛召开时,不远处的会议室里,196个缔约方正就《生物多样性公约》相关谈判进入关键阶段。公约秘书处负责人、执秘穆雷玛在百忙中赶来参加了此次中国民间组织论坛。她在致辞中表示,这样的讨论非常重要,因为这次大会最重要的目标——达成未来十年生物多样性保护的框架文件不是政府的、企业的,或者民间组织任何一方独有的,而是属于所有人的。 穆雷玛在分享自己在跨文化和国界的生物多样性保护工作中遇到的挑战时表示,今天我们面临的一个大问题是没有能够把会议室中的谈判内容转化为各地本土社区人们在实践工作中可以理解和共情的简单语言。 穆雷玛表示,196个缔约方讨论的“框架”的文本相比较最初的文案已经有了很大的变化。穆雷玛期望在这次会议之后,民间组织与全球各地的社区一起推动(生物多样性公约)“框架”的实施,帮助将框架转化为简单的语言,使当地的社区能够理解并为执行工作作出贡献。 GEI执行主任金嘉满在发言中强调,非国家主体在生物多样性保护过程中,起到了很大的作用,发挥了重要影响。GEI作为中国的环境NGO,在生物多样性保护和气候变化等方面,与各个非国家主体合作,在中国和东南亚国家、非洲国家开展社区保护、气候变化等工作,有很好的实践案例。我们期待和更多的非国家主体合作,来推动生物多样性保护问题的解决,协助社区发展可持续经济,实现生物多样性保护和发展的共赢。 作为主席国,中国积极支持科研机构、商业企业、地方政府、非政府组织等非国家主体采取实际行动。本次论坛是中国NGO组织举办的标志性活动之一,探讨非国家主体合作支持原住民和地方社区生态保护和绿色发展、合理开发和利用自然资源、可持续农业生产、非国家主体自主承诺等广泛议题,降低经济发展对生物多样性的威胁,推进非国家主体采取实际行动,实现自然保护与经济发展的双赢。 为期一天的论坛由中国民间组织永续全球环境研究所(GEI)联合桃花源生态保护基金会、非洲野生动物基金会 (AWF)、大自然保护协会(TNC)、公民生物多样性保护联盟、中国在非企业社会责任联盟、国际土地保护网络(ILCN)等国内外20余家机构和企业共同发起。论坛召集了国际国内科研部门、商业企业、公民社会、青年群体、地方社区等非国家主体代表,围绕生物多样性保护和绿色发展的主要矛盾,深入交流和探讨非国家主体在自然保护和绿色发展方面的政策措施、实践行动和自主承诺;加强中国与其他发展中国家非国家主体在生物多样性保护的交流合作,探寻自然保护和绿色发展双赢的行动路径。本次论坛是《公约》秘书处在COP15上发起的“行动区”的首个大型活动。

直通CBD COP15|GEI在中国角举办“从昆明出发:非国家主体自主贡献行动助力GBF目标实现”主题边会

当地时间2022年12月13日下午,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)“从昆明出发:非国家主体自主贡献行动助力GBF目标实现”主题边会在加拿大蒙特利尔举办。边会由永续全球环境研究所(GEI)携手中华环境保护基金会、桃花源生态保护基金会共同主办,中国政府COP15代表团团长、生态环境部副部长赵英民,生物多样性公约秘书处副执行秘书大卫·库珀等嘉宾出席会议并致辞。 中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民致辞 图片来源:CEPF 赵英民副部长在开场致辞中指出,非国家主体相关方在生物多样性保护进程中发挥着重要而独特的作用,是全球生物多样性保护工作的重要执行者、参与者、推动者,更是不可缺少的利益相关方。非国家主体已经开展了大量工作和实践探索,为全球生物多样性保护带来了独特视角、深刻思考和有益经验,特别是非国家主体自主承诺,为实现《2020年后全球生物多样性框架》(GBF)目标提供强大推动力,做出特殊贡献。赵英民呼吁各非国家主体利益相关方,发挥自身优势,携手并进,加强合作,大力宣传和切实落实已经做出的自主承诺,并不断动员、鼓励和推动新的更大力度、更大范围的自主承诺,努力推动本次COP15大会达成兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”,为本次大会开启全球生物多样性治理新进程贡献力量。 《生物多样性公约》副执行秘书大卫·库珀(David Cooper)致辞 图片来源:CEPF 图片秘鲁前环境部长、“行动议程”领军人曼努埃尔·普尔加–维达尔致辞 图片来源:CEPF 图片美国能源基金会董事会主席、霍兰德·奈特律师事务所合伙人张红军致辞 图片来源:CEPF 《生物多样性公约》副执行秘书大卫·库珀(David Cooper)、秘鲁前环境部长、“行动议程”领军人曼努埃尔·普尔加–维达尔(Manuel Pulgar–Vidal),美国能源基金会董事会主席、霍兰德·奈特律师事务所合伙人张红军相继在开幕式致辞。 主题演讲、成果发布及工作交流环节由GEI生态保护与社区发展项目主任彭奎博士主持。首先,彭奎博士介绍了非国家主体的生物多样性保护及中国行动,并发布《非国家主体的生物多样性保护及中国行动自主承诺报告》;桃花源生态保护基金会副总裁田犎作《中国自然保护地的新探索》主题演讲;中华环境保护基金会项目开发部主任龙庆刚发布《生物多样性100+全球案例》《神奇物种.中国物种保护百年》新出版书籍,并发布了介绍爱国华侨郑文泰先生用毕生精力修复热带雨林感人事迹的纪录短片《郑文泰和他的热带雨林》,以及《中国巨树》纪录片、中国路桥公司《肯尼亚绿色标轨铁路》宣传片。 中国科学院生物多样性委员会副主任兼秘书长、亚洲区域的IUCN全球理事马克平作线上主旨发言 图片来源:CEPF 克莱恩斯欧洲环保协会(英国)亚洲区主任、北京代表处首席代表龙迪作主旨发言 图片来源:CEPF 彭奎博士正在介绍非国家主体生物多样性保护行动 图片来源:CEPF 中华环境保护基金会理事长徐光、山水自然保护中心理事长孙姗参加《生物多样性100+全球案例》新书发布仪式;中华环境保护基金会副秘书长房志、蚂蚁集团可持续绿色公益部总经理蒋琤、中国国家地理·地道风物品牌总监及中国野生生物影像年赛负责人周宇宁共同参加《神奇物种·中国物种保护百年》新书发布仪式。 联合国开发计划署驻华助理代表马超德主持“企业与社会组织生物多样性行动和承诺”圆桌环节,宝洁大中华区传播与公关总监梁云、腾讯公益慈善基金会公益项目总监马尧、《中国国家地理》地道风物品牌总监周宇宁、隆基绿能科技股份有限公司总裁李振国、北京市企业家环保基金会秘书长杨彪、老土乡村生态文化服务社创始人罗易、《LOHAS乐活》出版人杨晓丹参加圆桌讨论。 保尔森基金会自然生态和环境保护项目总监牛红卫和联合国开发计划署驻华助理代表马超德分别主持“原住民和地方社区最佳实践”案例分享环节、“企业与社会组织生物多样性行动和承诺”圆桌环节。GEI项目官员王倩博士介绍了GEI社区保护实践与中非民间生物多样性对话。不同机构的专家生动地分享了非洲生物多样性保护经验及可持续利用案例、东南亚生物多样性保护经验及社区生态经济的案例以及中非生物多样性保护合作案例。... Read More

直通CBD COP15|GEI将在蒙特利尔开启多场重磅活动

2022年是环境保护的“超级年”。 11月,《湿地公约》第十四届缔约方大会(RamsarCOP14)和《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(UNFCCC COP27)先后在中国武汉和埃及沙姆沙伊赫举行。紧随其后的,是本月即将开启“2020年后全球生物多样性框架”的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(CBD COP15)第二阶段会议。 今天,COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔启动,《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛主持相关仪式,联合国秘书长古特雷斯、加拿大总理特鲁多、中国生态环境部部长黄润秋等出席并致辞。 联合国秘书长古特雷斯(右)与COP15大会主席、中国生态环境部部长黄润秋会面 图片来源:联合国 COP15大会于去年10月在中国昆明开幕,并成功举行第一阶段会议。会议达成《昆明宣言》,宣布成立昆明生物多样性基金等东道国举措。 永续全球环境研究所(GEI)携手多家环境机构,在COP15第一阶段会议前夕承办了CBD COP15非政府组织平行论坛,来自全球149家机构和部门的代表参会。会议启动了“迈向昆明:我为自然承诺”等三大承诺和倡议,并推动达成了中国民间25.5亿人民币的生物多样性保护承诺,成为COP15第一阶段会议的重要成果之一,有力地支持了2020后全球生物多样性框架谈判和行动。 图片来源:CBD COP15 NGO平行论坛 第二阶段会议将推动达成“2020年后全球生物多样性框架”,这也将是自2010年“爱知生物多样性目标”以来有望通过的第一个全球生物多样性框架,其重要意义不言而喻。 会议期间,GEI将与来自全球196个缔约方和各组织机构的近万名与会者一起,在《联合国生物多样性公约》秘书处所在城市,共同促进和见证这一具有里程碑意义的自然承诺的达成。 12月7日起,GEI将蒙特利尔举办以下主题活动 活动一:加强非国家主体共同行动,支持生物多样性保护与绿色发展共赢 时间:2022年12月9日,9:00–18:16 地点:蒙特利尔会议宫Room 210 (Multipurpose Room) 本次大会是《生物多样性公约》秘书处举办的“行动区”(Action Zone)活动之一。永续全球环境研究所(GEI)将联合桃花源生态保护基金会、非洲野生动物基金会 (AWF)、公民生物多样性保护联盟、大自然保护协会(TNC)等国内外20余家机构和企业,举办1天的会议活动,召集国际国内科研部门、商业企业、公民社会、青年群体、地方社区等非国家主体代表,讨论如何加强合作,推进全球生物多样性保护与绿色发展共赢的共同行动和自主承诺,充分发挥中国社会组织参与全球环境治理的行动力和领导力,促进中国民间与全球非国家主体在生物多样性领域的广泛合作。 活动二:生物多样性保护行动沙龙 时间:2022年12月12日,18:00–21:00 地点:蒙特利尔会议宫Room 220C (Auditorium of Place Quebec) 本次沙龙活动由GEI与非洲野生动物基金会牵头承办,将聚集来自全球的科研学术机构、商业企业、NGOs、青年和原住民等非国家主体代表,交流2020后全球生物多样性框架的创新观点,促进中国、非洲和全球的青年对话,讨论各方如何采取生物多样性保护的实质行动,以及动员非国家主体作出对生物多样性保护的承诺。 ... Read More

《湿地公约》第十四届缔约方大会“跨区域湿地行动:连接人、物种和栖息地”主题论坛成功召开

2022年11月5日至13日,《湿地公约》第十四届缔约方大会(COP14)在湖北武汉和瑞士日内瓦举办,会议主题为“珍爱湿地,人与自然和谐共生”。这是中国首次承办该国际会议,作为COP14主席国全面领导公约事务。 11月12日,永续全球环境研究所(GEI)、国际鹤类基金会(ICF)、自然资源保护协会(NRDC)、保护国际基金会(CI)和武汉大学环境法研究所(RIEL),共同举办了《湿地公约》第十四届缔约方大会“跨区域湿地行动:连接人、物种和栖息地”主题论坛。 本次论坛聚焦跨区域湿地保护行动,分享了中国与东亚、东南亚、大洋洲等区域的跨区域联合保护优秀实践和案例,并邀请了政府机构、公益组织、研究机构、学校和社区、企业等利益相关方代表,共同探讨了如何构建湿地物种和栖息地保护共同行动机制,搭建跨区域湿地保护协作平台和网络,实现人、物种和湿地栖息地保护的有效连接。 首先,湿地公约大会执委会办公室主任、原国家林草局国际合作司司长孟宪林和国际鹤类基金会总裁Rich Beilfuss,分别为论坛进行了致辞。开幕致辞由GEI项目主任任鹏主持。 孟宪林主任表示,湿地是重要的自然生态系统,不仅是维护国家生态安全的重要基础,还发挥着涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等生态功能,与人类生存发展息息相关。中国湿地保护取得了历史性成就,湿地面积达到5635万公顷,湿地保护工作也在不断推进中。我国湿地保护法律法规逐步健全,保护修复成效显著,监管力度不断加大。为更好地贡献于全球的生物多样性与湿地保护,我们计划把更多的湿地纳入国家公园的体系建设,实施全国湿地保护规划和湿地保护重大工程,推动国际交流合作,这也正契合了本次论坛的主题——跨区域湿地行动:连接人、物种和栖息地。 Rich Beifuss在发言中表示,鹤类在全球五大洲都具有重要而美好的文化象征意义,是连接不同国家和地区的人民,共同保护湿地的自然使者。ICF着眼于鹤类迁徙通道的保护,在亚洲、北美洲、非洲支持和参与了众多鹤类保护网络的建立,协调多利益相关方的沟通合作,已经在多个物种上取得了良好的保护效果。在气候变化的大背景下,湿地保护需要更多的科学研究、政策支持和多方参与,需要政府间的有力协作,需要社区深刻理解他们与湿地、与自然的联系,需要企业、科研机构和NGO的共同参与。 随后的主旨演讲环节,由自然资源保护协会(NRDC)中国生态保护项目主任华宁主持。来自不同政府机构、公益组织和研究机构的代表,分享了各自在湿地保护方面的经验和成果。 GEI高级项目官员陈韵竹介绍了GEI在东亚和东南亚社区湿地保护的最佳实践,强调了建立跨区域社区保护网络的重要性。ICF北京代表处首席代表于倩通过分享鹤类保护的成功案例,强调了跨区域的迁徙路线协同合作对鹤类保护的重要性。NRDC淡水与水域保护项目主任Jon Devine在发言中强调了湿地保护政策对生物多样性保护、应对气候变化和保障人类健康与福祉发挥的重要作用。CI高级副总裁Richard Jeo博士通过分享CI在亚洲两个具有全球重要意义的湿地——柬埔寨的洞里萨湖和中国鄱阳湖——的生态保护工作、在中国沿海地区的红树林湿地保护和修复实践、在广东东江以人工湿地改善乡村水生态环境的“百村计划”以及泥炭地和红树林湿地等蕴藏的“不可复原的碳”在减缓气候变化方面的贡献,强调了湿地生态系统保护对实现“人与自然和谐共生”的重大意义。 江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局局长、FAO–GEF江西省湿地保护区体系示范项目代表徐志文,分享了多利益方参与湿地保护的探索;并与CI一起,为三家机构联合编写出版的、第一本聚焦鄱阳湖湿地与候鸟保护的自然教育读物《鄱阳湖的奇趣生活》举办了首发和赠书仪式。 左右滑动查看更多图片 “为海行动”项目代表赵文娟为与会嘉宾介绍了“为海行动”的创立背景以及如何联合中国民间机构参与湿地保护,并展示了“为海行动”所支持的第一批项目在我国黄渤海、东海和南海滨海湿地开展保护工作的情况。 习近平总书记在大会开幕致辞中呼吁推进湿地保护全球进程,湿地保护行动需要不同国家和地区的利益相关方共同参与和努力。 在圆桌讨论环节中,来自政府部门、研究机构、企业、国际组织、NGO等不同利益相关方,就多元利益相关方参与湿地行动和企业协同参与湿地保护等话题,进行了热烈的讨论。 第一场圆桌论坛围绕着“多元利益相关方参与湿地行动”话题展开。来自GEI的陈韵竹、丹东鸭绿江口湿地国家级自然保护区管理中心的马力主任、印尼Yagasu基金会的Riza Aditya n Ilham, 北京企业家环保基金会海洋项目经理张晶、江西观鸟会会长王榄华、上海迪士尼度假区环境事务与园艺资深经理李卉,作为不同的利益相关方代表,就各方如何开展湿地保护工作阐述了自己的观点。大家一致认为,只有通力合作,才能将人、物种、栖息地连接,真正实现湿地保护的宏伟目标。 第二场圆桌论坛主要聚焦“企业协同参与湿地保护”,CI中国项目总监张诚先生主持了本场讨论,哈啰骑行事业部资深运营主管吴奇炜、保乐力加中国公共关系与传播副总裁王珏、金鹰集团中国区可持续发展副总经理高宝玉、《LOHAS乐活》出版人、《周末画报》北京地区总经理杨晓丹,作为企业代表参与了圆桌讨论。嘉宾们介绍分享了企业参与湿地保护的方式、优势、案例和计划,认同并强调企业是湿地保护中不可替代的重要利益相关方之一,未来愿为生态保护和可持续发展发挥更大作用。 武汉大学环境法研究所所长秦天宝教授在总结中指出,本场活动充分体现了湿地保护“多元统一”的理念。湿地保护的主体多元、模式多种、维度多重,手段方式多样,所有的活动和努力都集中体现了一个目标,即保护湿地就是保护人类,实现人与自然和谐共生。 正如习近平总书记所说,“道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。”我们将携手全球力量,共同谱写湿地保护新篇章。 图片来源自《湿地公约》第十四届缔约方大会组委会和GEI

沙姆沙伊赫现场|GEI联合举办生物多样性保护与应对气候变化新闻发布会

11月10日,永续全球环境研究所(GEI)与中华环保联合会在第二十七届联合国气候变化框架公约(COP27)现场的新闻发布间共同,举办了“生物多样性保护与应对气候变化协同”新闻发布会( Biodiversity Conservation and Tackling Climate Change–– Voices from Scientist and Youth Groups of China)。 新闻发布会上,永续全球环境研究所(GEI)与中华环保联合会青少年环境友好行动委员会代表分别围绕气候变化与飞鸟守护、生物多样性金融、环境风险评估工具和国际协作主题,面向现场参会机构和国际媒体进行了发布。 GEI参与“生物多样性保护与应对气候变化协同”新闻发布会 图片来源:GEI 会上,GEI项目主任彭奎博士现场发布了“海外基础设施项目生态环境风险识别与管理工具(EMTI)”,GEI项目官员王倩博士介绍了“中非民间生物多样性对话平台”。 EMTI是一款针对中国海外投资生物多样性影响风险评估的工具,通过项目地或潜在投资项目的地理位置,分析其对自然保护地、关键生态系统、濒危物种、水环境、自然灾害、社会文化等的影响,从而分析其潜在风险并提出应对策略,为银行和企业项目投资提供快速的决策参考。 GEI发布“海外基础设施项目生态环境风险识别与管理工具” 图片来源:GEI “中非民间生物多样性对话平台”于2019年由GEI和非洲野生动物基金会(AWF)倡议发起,成员包括中国的公民生物多样性保护联盟(CSABC)和非洲公民社会联盟(ACBA)的160多家民间机构,旨在开展中非民间对话、案例分享和项目合作,并在生物多样性公约及气候公约大会上共同开展活动,成为中非民间自然保护交流的重要桥梁。 11月10日正值大会的“青年与未来世代日”,中华环保联合会青少委在大会UN新闻直播发布间正式发布《应对气候变化,中国青年守护飞鸟行动倡议》(以下简称《倡议》)。青少委“飞鸟守护大使”泠鸢yousa与中国国家电网有限公司青年代表分别以视频形式参与了此次发布会。 图片来源:GEI 为推动气候变化全球行动,助力气候变化与生物多样性保护协同发展, GEI将在COP27上举办和参加6个边会活动和1个新闻发布会,将中国声音,特别是中国非国家主体积极应对全球气候变化的声音,带去这一最大规模的气候行动年度会议。 接下来的6场边会活动包括:11月14日的“应对气候变化南南合作高级别论坛”和“能源可及性和社区主导的气候适应”边会、11月15日的“中国–亚马逊地区合作展望”边会、11月16日的“推动刚果盆地可持续投资与贸易”边会、11月17日的“气候变化和生物多样性协同的自主贡献与全球协作”和“基于然的解决方案推动气候变化与生物多样性协同治理”边会等,敬请关注。 图片来源自GEI

UNFCCC COP27|整装待发,我们将在沙姆沙伊赫讲述中国气候故事

当地时间11月6日至18日,《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)在埃及沿海城市沙姆沙伊赫举办,这也是缔约方大会第五次在非洲地区举办。 COP27将在COP26的成果基础上,就一系列对应对气候紧急情况至关重要的问题采取行动,包括紧急减少温室气体排放、建设复原力和适应气候变化带来的不可避免的影响,以及兑现为发展中国家的气候行动提供资金的承诺。 来自乌干达的气候活动家纳姆格瓦 参加第27届联合国气候变化大会 图片来源:东京信息中心/佐藤桃子 面对日益严重的能源危机、创纪录的温室气体浓度和越来越多的极端天气事件,COP27力求推动各国继续团结一致,为人类和地球实现具有里程碑意义的《巴黎协定》的目标。 为推动气候变化全球行动,助力气候变化与生物多样性保护协同发展,永续全球环境研究所(GEI)将在COP27上举办和参加一系列边会活动,将中国声音,特别是中国非国家主体积极应对全球气候变化的声音,带去这一最大规模的气候行动年度会议。 GEI已抵达沙姆沙伊赫,将为大家带来最新的COP27大会信息 图片来源:GEI 北京时间11月14日起 GEI将主办和参加以下6个边会活动 资料来源: 联合国|气候行动 https://www.un.org/zh/climatechange/cop27 图片来源自网络和GEI 封面图来源:路透社(Reuters)

珍爱湿地,守护未来|GEI将主办《湿地公约》第十四届缔约方大会边会

2022年11月5日至13日,《湿地公约》第十四届缔约方大会(COP14大会)在湖北武汉和瑞士日内瓦同时举办,会议主题为“珍爱湿地,人与自然和谐共生”。这是我国首次承办该国际会议,中国作为COP14主席国全面领导公约事务。 11月5日下午,国家主席习近平以视频方式出席《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式,并发表题为《珍爱湿地 守护未来 推进湿地保护全球行动》的致辞。 图片来源:新华社 11月12日,永续全球环境研究所(GEI)将携手国际鹤类基金会(ICF)、自然资源保护协会(NRDC)、保护国际基金会(CI)和武汉大学环境法研究所(RIEL),共同举办《湿地公约》第十四届缔约方大会“跨区域湿地行动:连接人、物种和栖息地”主题边会。 本次边会将聚焦跨区域湿地保护行动,分享中国与东亚、东南亚、大洋洲等区域的跨区域联合保护优秀实践和案例,包括:东亚–东南亚社区湿地保护最佳实践,鹤类迁徙路线上的协同保护,湿地保护与气候变化的协同案例等。届时,会议将邀请政府机构、公益组织、研究机构、学校和社区、企业等利益相关方代表,共同探讨如何构建湿地物种和栖息地保护合作行动机制,搭建跨区域湿地保护协作平台和网络,实现人、物种和湿地栖息地保护的有效连接。 图片来源自《湿地公约》第十四届缔约方大会

“你我皆自然:姆卡帕非洲野生动物摄影作品展”昆明开幕!

“生物多样性使地球充满生机,也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园,促进人类可持续发展。国际社会要加强合作,心往一处想、劲往一处使,共建地球生命共同体”。 中国和非洲有着历史悠久的友好关系,中非携手开展自然保护,是共建地球生命共同体的重要组成部分。为此,永续全球环境研究所(GEI)携手非洲野生动物基金会(AWF),在昆明、北京两地举办“中非生物多样性保护科普宣传活动”,通过野生动物摄影图片展、专家讲解和研学活动等形式,进行野生动物保护科普宣传,提升公众对野生动物的科学认知,促进中非民间交流和友谊,为共建地球生命共同体做出贡献。 镜头中的和谐共生 作为系列科普宣传活动(昆明站)的重要组成部分,“你我皆自然:姆卡帕非洲野生动物摄影作品展”将于2022年10月29日至12月31日在昆明动物园内展出。 参展作品选自2021年首届“姆卡帕·非洲野生动物摄影大赛”的获奖摄影作品,共79幅。这些作品从全球50多个国家9,000多幅参赛作品中脱颖而出,展现出强烈的冲击力和震撼感。从非洲豹到大猩猩,从乞力马扎罗到南非外海,从保护英雄到志愿者,我们将为你呈现自然最波澜壮阔的一面。 一头大象正在“偷窃”厨房里的食物 本次参展的作品之一,展现了马拉维卡松古国家公园的日常 图片来源:Gunther De Bruyne(比利时) “姆卡帕·非洲野生动物摄影大赛”以已故的非洲领导人和坦桑尼亚前总统本杰明·姆卡帕阁下命名,以纪念他对非洲自然保护的杰出贡献。展览欢迎来自世界各地不同年龄、文化和经验水平的摄影师进行创作。 我们希望通过这些震撼人心的获奖摄影作品以及它们背后的故事,并希望更多人参与记录和保护野生动物及其栖息地。 你我皆自然 本次摄影展以“你我皆自然”为核心,充分展现了人与自然和谐相处的生物多样性保护远景。展览分为不同主题,包括野生动物及自然和谐之美、野生动物保护者故事等,结合昆明动物园的景观区域特点,展览分为室内、室外两个部分。室内展馆将循环播放相关影音资料,通过营造不同的感官体验,引领观众走进非洲,走进自然,切身体会生物多样性保护的重要意义。 10月29日,“你我皆自然:姆卡帕非洲野生动物摄影作品展”开幕式在昆明动物园隆重举行。届时,我们将邀请来自政府部门、大学和研究机构、社会组织和公众代表参加,共同见证自然之美。 我们皆属于自然。 图片来源:Vittorio Ricci(意大利) 封面图来源:Hong Chen

“为海行动”中期项目进展|你我携手,共赴蓝色未来

2022年3月,永续全球环境研究所(GEI)和北京市企业家环保基金会(SEE)共同启动“为海行动”赠款计划。“为海行动”聚焦中国海洋保护领域,支持并推动中国海洋保护NGO在关键、重点领域的发展,同时提升中国海洋保护公益组织的能力和影响力。 在本次“为海行动”中,GEI共支持了9家海洋保护机构,并成立了海洋专项基金对项目进行管理。项目领域主要涉及可持续渔业与社区发展、关键生态系统保护和关键物种保护,项目涵盖广东、海南、福建、浙江、河北省等。项目伙伴来自国内的科研院校、非政府组织与公益机构。虽然研究背景和专业不尽相同,但大家怀揣着共同的蓝色理想,经过半年的工作,各自的项目已经初见成果。 一、关键生态系统保护 广东生态工程职业学院 珊瑚礁生态保护新媒体科普体系构建及推广 组织“珊瑚礁生态保护海洋科普志愿者培训”主题讲座,共计48人参加培训; 完成《基于SWOT分析法珊瑚礁生态保护新媒体科普大众参与意向调查》报告。 阳江市漠阳江社会工作服务中心 红树林保护课件试讲演练和修订 在程村镇中心小学莲花分教点开展红树林保护课堂1次; 在程村镇中心小学开展红树林保护课堂1次; 联动市生态环境局阳西分局、珠海对口帮扶驻程村镇工作队、程村镇政府,在程村镇中心小学开展“世界海洋日·人与自然和谐共生”红树林湿地保护校园科普活动1次 联合程村镇双百社工站,组织了市区12个亲子家庭以及程村镇中心小学红光分教点49名学生在程村镇红树林自然保护区开展“益起牵手,绿色未来”红树林生态研学行动。 在程村镇中心小学红光分教点开展红树林保护课堂1次。 广东海洋协会 珊瑚礁生物分类、监测及保护知识培训班 确认培训班课程的主要授课内容,初步确定授课老师; 完成《南海珊瑚礁生态调查技术手册》初稿的编写工作。 平潭县环保志愿者协会 在平潭海岸线(坛南湾)建自然学校 完成自然学校选址,并成功签约; 自然学校运营团队组建完成;... Read More