GEI参加《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会,分享中国“光伏+”发展现状和案例

0 Comment

当地时间12月11日上午,“农光、牧光、渔光一体技术研讨会”在沙特利雅得《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会(COP16)会场蓝区“中国馆”举办。 研讨会由国际能源网承办,清华大学社科学院能源转型与社会发展研究中心主办。永续全球环境研究所(GEI)、水电水利规划设计总院、中国治沙暨沙业学会联合主办。

GEI与中印尼专家考察雅加达三个工业园区

2024年6月,GEI能源与气候变化项目组与中国专家前往印尼,与印尼工业部代表就“绿色工业园区评价指标”开展研讨会,并于会议结束后对雅加达以东约100公里的三个工业园区进行了考察。 6月11日,GEI与印尼工业部就绿色工业园区建设进行了讨论。会上,印尼工业部代表介绍了印尼绿色工业园区规划现状。代表表示,印尼绿色工业园区建设和评价指标的设立还在非常初期的阶段,暂时没有任何绿色工业园区评价指标,希望中方专家可以分享中国绿色工业园区指标体系和评价经验,以供学习参考。 考察团与印尼工业部代表合影 图片来源:GEI 随后,宁夏清洁发展机制环境保护服务中心总工程师程志,从2016年绿色工业园区概念的提出到2023年近300家绿色园区的建成,并从能源、资源、基础设施、产业、生态环境和运行管理六个维度阐述了中国绿色工业园区的评价标准。 双方围绕如何推进印尼绿色园区创建进行了深入讨论,内容涉及如何建立符合印尼国家情况的评价标准,如何在基础设施较差的岛屿建设工业园区,以及如何激励企业和园区进行绿色转型等。 考察团与印尼工业部代表开展研讨会 图片来源:GEI 会议结束后,GEI与中国专家在印尼合作伙伴IESR和印尼工业部的陪同下,考察了雅加达Jababeka、MM2100 和 KIIC三个工业园区。 考察中我们发现,这三家工业园发展相对成熟,在能源、交通、水资源管理、垃圾处理方面都已陆续开展绿色发展规划与行动。 尽管如此,园区运营团队表示,他们在推动园区绿色转型方面,还有很长的路要走。这其中不仅因为政府方面缺乏评价指标,同时印尼本土的中小企业也缺乏对绿色发展的了解及积极性。 上:考察团参观KIIC园区展示厅,了解园区布局和规划 左下:考察团参观KIIC园区环境教育生态园 右下:KIIC园区工程师为考察团展示污水处理智能检测系统 图片来源:GEI 除了与园区运营管理团队交流以外,我们还拜访了一个位于MM2100工业园区的企业——佐敦集团(Jotun)。 佐敦集团是一家总部位于挪威的涂料公司。据该集团印尼分部负责人介绍,佐敦集团印尼分部在涂料生产、包装、用料以及能源使用方面,都已开展绿色转型,其中包括光伏发电、LED照明、电力叉车、污水处理循环等。同时,负责人也展示了该集团在减少温室气体排放的决心,即目标在2030年减少50%的碳排放(以2017年排放为基准)以及达到70%可再生能源发电。 值得注意的是,以上目标是佐敦集团总部设立的全球目标,并非为印尼分部单独设置。相较于国际企业,印尼本土,特别是中小型企业并没有制定明确的碳减排和绿色转型目标。这种现象在我们对Jababeka园区的考察中也得到了证实。Jababeka园区负责人表示,很多跨国企业已具备成熟、明确的转型目标,同时其印尼工厂的绿色标准也大多高于印尼本土工业园区的要求。因此,帮助印尼本土中小企业提高对绿色工业的认识并建立符合园区规划的转型目标,是推动印尼工业园区绿色转型的关键。 为实现印尼NDC目标——到 2030 年无条件减排 31.89%,有条件减排43.2%,工业领域的减排工作尤为重要。数据显示,在2021年,印尼工业领域温室气体排放占到了总排放量的23.5%(此数据未包含工业活动中能源相关的排放)*。这一数据凸显了工业园区绿色转型的紧迫性和重要性,已成为印尼政府、企业以及社会各界的焦点。... Read More

喀麦隆社区能源可及性调研

喀麦隆位于中部非洲,地处刚果盆地,是全球电力普及率最低的地区之一,尤其是在农村地区,电力供应的普及率通常不足三分之一。据世界银行的估算,2023年喀麦隆电力普及率为71%,城市地区为94%,农村地区为25%,城市与农村差异巨大。 喀麦隆农村电气化署(AER)表示,农村电力接入率低的原因是农村地区占国土面积70%以上,人口密度低,居住分散,因此投资成本较高;同时,农村地区购买力不足,且远离发电站,项目建设成本较高。此外,喀麦隆三个独立电网(北部、南部和东部)之间缺乏连接,电网结构脆弱,输电损耗率高,电力难以送达偏远村庄。与此同时,设备老化也导致了供电的不稳定。 为帮助解决喀麦隆农村电力不足问题,GEI能源与气候变化项目组于2023年启动前期调研,在喀麦隆森林与野生动物部的建议下,赴森林周边四个无电农村社区进行了考察。 在喀麦隆东部Lomie地区,居民正在使用小型太阳能光伏板为收音机充电 图片来源:GEI 经过综合走访调研和讨论,项目组与森林与野生动物部和当地合作伙伴Socooproman Coop-CA签订合作协议,共同挑选了两个村庄进行小型离网户用太阳能设备落地示范,同时计划与当地合作伙伴共同解决设备维护问题,对当地居民进行技能培训,确保项目的成功执行和后续可持续性。 6月24日,GEI、喀麦隆森林与野生动物部代表和当地合作伙伴Socooproman Coop-CA,共同前往喀麦隆东部Ngoulmakong村,进行三方讨论。会上,三方正式签署了项目合作谅解备忘录,并探讨了可持续发展商业模式在喀麦隆农村地区的可行性。项目的设备供应商——深圳市诚信诺科技有限公司,也向项目在地合作伙伴详细介绍了小型户用太阳能设备的型号和使用方法。 GEI与签署三方谅解备忘录后合影留念 图片来源:GEI 在地合作伙伴就太阳能设备情况进行提问 图片来源:GEI 关于可持续商业模式,GEI提出了一系列可行性方案,例如当地合作伙伴通过租用、销售或小额贷款的方式,让居民购买太阳能照明设备,其支付的租金、费用或贷款将回收至“社区基金”,并可用于购买更多的太阳能设备,实现项目的可持续发展,确保未来能够在不再依赖外部援助的情况下,长期有效运行。鉴于当地农村社区对太阳能设备的认识不足,我们决定将项目分为两个阶段进行: 第一阶段,项目将免费向最需要的家庭(如有儿童的家庭)分发设备,让村民亲身体验太阳能照明设备的好处,提高对此类设备的认知;第二阶段,我们将与当地合作伙伴确定合适的商业模式后,结合当地实际情况,向更多的村民提供设备,这一阶段将更加注重商业运营的可持续发展。 供应方提供的一款太阳能设备组合,包含10瓦太阳能板、3个1瓦灯泡、3.2伏手电筒及充电线 6月25日,GEI对项目执行村庄进行了深入考察。通过实地观察,我们了解到这两个社区合计由52个村庄组成,居民的主要收入来源是农业种植,最低月收入约为500人民币(主要以当月农产品收成为主)。由于建筑材料和搭建方式的原因,社区内许多房屋的室内完全没有光照。这使得即使在白天,特别是在下雨天(如考察当日),村民们也无法在家中进行活动,只能在门口屋檐下活动。 我们在目标村庄发现一户室内完全没有采光的“危房” 图片来源:GEI 同时,我们也发现了一些问题和挑战。首先,由于当地合作伙伴不了解社区可持续商业发展模式,导致沟通过程中出现了一些障碍。此外,村庄住户在森林社区中的分布较为分散,项目组难以对两个社区进行更为全面的了解。 项目组将继续与当地合作伙伴和喀麦隆森林与野生动物部保持紧密联系,共同完成设备采购、运输、分发等工作,确认可持续商业发展模式,同时探讨扩大社区范围的可能性,助力改善喀麦隆森林周边社区因电力短缺而缺少照明的情况,提高村民生活水品,增加就业机会,同时减少因采薪导致的周边森林破坏,实现环境保护与经济发展的双赢。

欢迎来到“智慧城市”,中泰可再生能源发展合作

2024年5月15日至17日,GEI能源与气候变化组赴广州,参加中科院广州能源所主办的中泰可再生能源交流活动。 本次活动为期三天,内容包括“中泰可再生能源产业发展推进政策交流会”、“以数字能源技术和政策创新推动一带一路分布式光伏发展国际研讨会”、广东廉江和台山的“光伏+农业”与“光伏+渔业”项目实地考察。期间,GEI、广州能源所、项目开发商与泰国清迈大学的教授,就清迈大学开展“光伏+”项目试点的可能性、泰国光伏发展面临的问题,以及中国光伏发展情况进行了充分交流。 在长期温室气体低排放发展战略背景下,泰国政府、高校、企业等各利益相关方正向着更新、更高、更优化的低碳目标迈进。为此,清迈大学启动了“零碳校园”建设,并完成屋顶光伏装机容量12兆瓦、电动校车替换、校园有机废弃物回收等措施。尽管如此,泰国光伏发展也面临着巨大挑战。清迈大学教授介绍道,在泰国,土地不能仅用于光伏建设。由于土地资源有限,并且需要与工农业等支柱产业竞争土地使用权,泰国的光伏发展建设受到一些阻碍。因此,创新性“光伏+”项目成为了泰国光伏发展的新机遇。 在5月15日举行的会议上,广州能源所介绍了广东省可再生能源产业发展推进政策、区域碳达峰碳中和路径以及区域能源管理平台;清迈大学教授介绍了泰国可再生能源产业发展推进政策。 随后,GEI随考察团前往位于广东省台山市的“光伏+渔业”产业园进行考察。该“渔光互补”项目规划分为四期,总装机容量达600兆瓦。园区内鱼塘上方架设光伏组件,光伏板下方水域进行虾蟹养殖。考察期间,清迈大学教授与项目开发商就技术、设备、成本、环境影响等问题进行了讨论。 16日,考察团参观了位于广东省廉江市的“光伏+农业”项目。该项目采用了柔性支架光伏组件建设,旨在抵抗沿海地区台风天气影响,并为光伏组件下的橙子种植园提供了合适的光照强度,同时保证光伏发电全额上网的同时,不影响园区内的橙子种植。 5月17日,中科院广州能源所主办“以数字能源技术和政策创新推动一带一路分布式光伏发展国际研讨会”。来自联塑班皓、中科院曼谷创新合作中心、华为数字能源、阳光慧碳等企业和研究机构的专家代表,分享了关于推进新能源发展的国际合作机会与模式,以及关于中泰和“一带一路”国家新能源合作的建议,并就储能、光伏市场分析、生物质技术研发、一站式零碳方案等话题进行了热烈讨论。 本次活动不仅加强了中泰两国在可再生能源发展方面的沟通与交流,也为双方未来在此议题上的进一步合作奠定了基础,共同助力两国实现各自碳达峰、碳中和目标。 图片来源自网络和GEI

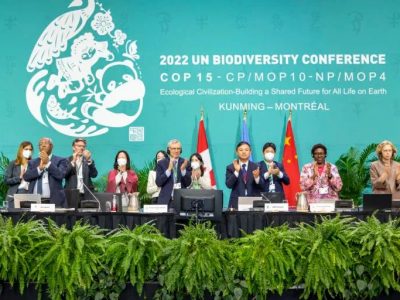

“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”通过,GEI助力全球治理新蓝图

中国担任主席国的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议在完成各项议程后,于当地时间19日在加拿大蒙特利尔结束。会议通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”(简称“框架”)及相关一揽子文件。该“框架”设定了全球生物多样性保护的4项长期目标,以及计划最迟在2030年完成的23个以行动为导向的全球目标,为全球生物多样性治理擘画新蓝图。 当地时间12月9日,永续全球环境研究所等中国民间机构在蒙特利尔《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)会议期间举办了持续一整天的“加强非国家主体共同行动,支持生物多样性保护与绿色发展共赢”主题论坛,来自中国和世界各地的民间组织、企业机构的40多位嘉宾进行了深度分享和交流。公约秘书处执行秘书穆雷玛(Elizabeth Maruma)也在百忙中参加了研讨会并与中国民间组织对话。 会议讨论了当下热点生物多样性保护议题,如“社区生物多样性保护和绿色发展共赢的最佳实践与经验“”可持续投资与绿色贸易供应链,保护森林和生物多样性“”保护野生物种,支持栖息地保护与加强贸易管理执法“”推进全球非国家主体的自然保护与绿色发展承诺“,为之后“框架”的成功通过,贡献了非国家主体的智慧与力量。 生态环境部生态保护司副司长刘宁在现场开幕致辞中说道:解决自然保护和经济发展的矛盾冲突,始终是发展中国家生物多样性保护的核心问题。在国家主体之外,如何加强非国家主体在地方、区域和全球的合作并采取切实行动,以实现全球生物多样性目标和雄心,受到各国特别是发展中国家的高度关注。 刘宁表示,非国家主体利益攸关方在生物多样性保护进程中发挥了非常重要而独特的作用,做出了重要贡献,是全球生物多样性保护工作的重要参与者、推动者、实践者。 由中国民间组织举办的此次论坛召开时,不远处的会议室里,196个缔约方正就《生物多样性公约》相关谈判进入关键阶段。公约秘书处负责人、执秘穆雷玛在百忙中赶来参加了此次中国民间组织论坛。她在致辞中表示,这样的讨论非常重要,因为这次大会最重要的目标——达成未来十年生物多样性保护的框架文件不是政府的、企业的,或者民间组织任何一方独有的,而是属于所有人的。 穆雷玛在分享自己在跨文化和国界的生物多样性保护工作中遇到的挑战时表示,今天我们面临的一个大问题是没有能够把会议室中的谈判内容转化为各地本土社区人们在实践工作中可以理解和共情的简单语言。 穆雷玛表示,196个缔约方讨论的“框架”的文本相比较最初的文案已经有了很大的变化。穆雷玛期望在这次会议之后,民间组织与全球各地的社区一起推动(生物多样性公约)“框架”的实施,帮助将框架转化为简单的语言,使当地的社区能够理解并为执行工作作出贡献。 GEI执行主任金嘉满在发言中强调,非国家主体在生物多样性保护过程中,起到了很大的作用,发挥了重要影响。GEI作为中国的环境NGO,在生物多样性保护和气候变化等方面,与各个非国家主体合作,在中国和东南亚国家、非洲国家开展社区保护、气候变化等工作,有很好的实践案例。我们期待和更多的非国家主体合作,来推动生物多样性保护问题的解决,协助社区发展可持续经济,实现生物多样性保护和发展的共赢。 作为主席国,中国积极支持科研机构、商业企业、地方政府、非政府组织等非国家主体采取实际行动。本次论坛是中国NGO组织举办的标志性活动之一,探讨非国家主体合作支持原住民和地方社区生态保护和绿色发展、合理开发和利用自然资源、可持续农业生产、非国家主体自主承诺等广泛议题,降低经济发展对生物多样性的威胁,推进非国家主体采取实际行动,实现自然保护与经济发展的双赢。 为期一天的论坛由中国民间组织永续全球环境研究所(GEI)联合桃花源生态保护基金会、非洲野生动物基金会 (AWF)、大自然保护协会(TNC)、公民生物多样性保护联盟、中国在非企业社会责任联盟、国际土地保护网络(ILCN)等国内外20余家机构和企业共同发起。论坛召集了国际国内科研部门、商业企业、公民社会、青年群体、地方社区等非国家主体代表,围绕生物多样性保护和绿色发展的主要矛盾,深入交流和探讨非国家主体在自然保护和绿色发展方面的政策措施、实践行动和自主承诺;加强中国与其他发展中国家非国家主体在生物多样性保护的交流合作,探寻自然保护和绿色发展双赢的行动路径。本次论坛是《公约》秘书处在COP15上发起的“行动区”的首个大型活动。

UNFCCC COP27|GEI将继续支持气候脆弱国家提高气候变化适应能力

当地时间11月20日,在埃及沙姆沙伊赫召开的《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会(COP27)在历经两周的谈判后,通过成果文件,宣布闭幕。 本次会议决定设立“损失与损害”基金,为气候变化受害国家提供资金援助。会议决定,以尤其脆弱的发展中国家等为对象,设立新的基金,具体内容将留待明年的第28次缔约方大会进行讨论。此外,成果文件再次写入了去年第26次缔约方大会的协议内容,表示将努力把全球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以内。 大会召开期间,永续全球环境研究所(GEI)和山西科城能源环境创新研究院共同举办了“能源可及性和社区主导的气候适应:中国、东南亚和非洲案例分享”边会,为气候脆弱国家应对气候变化不利影响和提高气候适应能力,提供成功经验。边会由GEI项目总监季琳女士主持。 中国和东南亚可再生能源发展经验 山西科城能源环境创新研究院绿色战略中心主任秦艳女士,介绍了中国在2000–2021年间的光伏发展。在缓慢、高速和高质量发展的不同时期中,中国政府颁布了一系列支持政策,通过补贴、税收减免和平价上网等不同方式,促进光伏发展。随后,秦艳女士以海南省“光伏+农业”、山西省“光伏屋顶+扶贫”为例,详细介绍了中国在不同行业和领域融合太阳能光伏发电的应用案例。 图片来源:GEI GEI能源与气候变化项目高级项目官员崔南瑛女士,介绍了GEI的“可再生能源规划工具(REI)”如何在中国进行太阳能光伏潜力分析,并如何在分析能源结构的同时,帮助地方政府达成村镇减排目标。未来,GEI将总结REI工具在中国县级应用的经验,进而向更多国家和地区推广和应用,帮助缺电地区,尤其是非洲地区,设计可再生能源发展模式,早日实现能源的公平性和可及性。 图片来源:GEI 在过去的几年中,GEI与东南亚合作伙伴共同开展了一系列可再生能源分析研究。从科学的数据搜集和分析到社区落地项目,我们与伙伴们一起,帮助东南亚国家更好地适应气候变化,应对气候变化带来的风险与不利影响。 印度尼西亚基本服务改革研究所(Institute for Essential Services Reform, IESR)可持续能源可及性项目经理Marlistya Citraningrum女士,介绍了印尼缺电社区自下而上的能源扶贫模式。该模式充分考虑了社区类型、农户个体需求和可持续运行模式等因素,设计适合当地实际用能需求的能源供给方式。目前,该IESR已在印尼东部缺电社区进行了能源需求和农户需求调研,并以社区学校为基础,开展面向学生的太阳能光伏发电基础知识普及。接下来,IESR将在前期调研的基础上,设计出符合当地社区需求的能源供给模式,帮助当地农民满足用能需求和提高生活水平。 图片来源:GEI 由于非法砍伐焚烧和当地砖窑工厂需求的增加,缅甸红树林区域在1999年到2020年间不断减少。为了保护日益减少的缅甸红树林区域,2016年,GEI与缅甸森林协会合作,在缅甸南部地区(Taninthary Region)启动了可持续社区保护协议项目,开展基于社区的红树林保护和生计替代实践,取得了可喜的进展。缅甸森林协会的MaungMaung Than先生表示,希望未来可以有更多的利益相关方关注红树林保护,提供更多的支持和合作机会。 图片来源:GEI GEI海外投资、贸易与环境高级项目官员张经纬女士,通过分享GEI在中国国内和东南亚的社区工作案例,阐释了气候变化影响下,社区参与森林与野生动物保护工作纳入气候变化因素考量的需求。在缅甸的社区参与减少森林破坏项目中,GEI向TBK村捐赠了清洁炉灶、户用太阳能灯和太阳能水泵等清洁能源物资,不仅减少了社区对森林木材的需求,也促进了社区的气候减排和适应,推动可持续的生计发展。在中国云南西双版纳的社区参与野生动物保护项目中,气候变化是造成野生动物栖息地破坏的原因之一,也是致使社区居民生计损失而潜在参与野生动物非法贸易行为的动因,因此GEI推动了当地社区参与协助保护管理机构进行巡护,开展了社区保护意识提升培训,并为居民提供了可持续生计方式。基于这些气候变化对社区参与野生动物保护工作带来的新挑战,GEI将持续探索社区保护工作中气候变化新问题的解决方案。 图片来源:GEI 多利益相关方参与的应对气候变化行动 随后的圆桌论坛由中国国家气候变化专家委员会副主任王毅博士主持,非洲气候基金会Miss faten agat女士、喀麦隆林业和野生动物部Tamba先生、英国儿童投资基金会李楠女士参与讨论。与会专家表示,当前全球面临的能源危机和气候变化导致的极端天气频发,给各国人民,尤其是非洲人民的生产生活带来了无法估量的损失。因此,国际间的气候合作,特别是中非之间的交流合作,在后疫情时代显得尤为重要。中国不仅可以给非洲国家提供物资和资金上的支持,还可以将自身多年在可再生能源领域取得的经验和技术传递给非洲友邦。同时,以GEI为代表的中国本土NGO在多年“走出去”的工作中,获得了许多成功的经验,例如符合当地国国情的社区为主导的气候适应。因此,专家们认为,中国本土NGO应继续发挥桥梁作用,协调各利益相关方的沟通与交流,将非洲诉求准确地传递给中国。 图片来源:GEI 最后,GEI指导委员会主席张冀强博士对会议进行了总结。他表示,各国政府、企业、和社区之间做出的应对气候变化的承诺和行动,应该是相辅相成、共同努力的结果。不同利益相关方应将行动当做一个投资项目来实施和运行,只有这样才能保证项目的可持续性和可复制性。同时,为提高公众对应对气候变化重要性的认识,我们应开展面向社区的可再生能源和生态保护相关专业技术培训。此外,张冀强博士表示,GEI 正在联合各方力量,继续助力气候变化全球行动。 图片来源:GEI 图片来源自GEI和网络 封面图来源:UN News

从昆明出发:非国家主体踊跃参与CBD COP15对话交流

2022年8月12日,“非国家主体利益攸关方参与CBD COP15对话交流会”在北京渔阳饭店举行。本次会议由《生物多样性公约》秘书处、CBD COP15执委办指导,永续全球环境研究所(GEI)、中华环境保护基金会联合主办。 本次会议是GEI 联合公民生物多样性保护联盟机构,助力中国非国家主体如何参与CBD COP15及全球环境治理的系列行动之一。会议为中国非国家主体的社会组织、国际机构、商业企业等利益相关方,提供了与《生物多样性公约》秘书处、政府部门及国际社会各方交流和对话的机会,帮助大家交换和分享最新信息,为中国非国家主体积极筹备COP15二阶段会议提供支持。约60位国内外不同利益攸关方代表线下参加了本次交流对话,40余位代表线上参与,超过300人在直播平台上进行了观看。 生态环境部生态司蔡蕾副司长、气候变化和生物多样性行动议程领军人物、秘鲁前环境部长Manuel Pulgar先生,以及中华环境保护基金会的徐光理事长,为上午的会议进行了开幕致辞。会议围绕“COP15二阶段会议进程和非国家主体参与机会”“关于COP15二阶段会议相关情况介绍和建议”“社会组织参与COP15二阶段会议的准备”展开,由GEI彭奎博士进行主持。 蔡蕾副司长(中)正在进行会议致辞 CBD秘书处代表Ulrika Nilsson女士对今年年底在加拿大蒙特利尔举办的COP15第二阶段会议的筹备和组织工作进行了介绍。随后,彭奎博士对中国的非国家主体在过去3年来如何积极开展COP15系列活动,包括去年成功举办的COP15 NGO平行论坛,以及如何筹备参与二阶段会议进行了详细展示,并回答了各方代表的提问。 Ulrika Nilsson女士详细介绍了COP15二阶段会议的筹备工作 下午的会议,由中华环保基金会房志副秘书长和北京大学吕植教授分别主持。会议围绕“社会组织、企业参与COP15二阶段会议的活动计划”“GBF谈判最新进展介绍”“国际机构对2020后GBF文件立场交流”“下一步工作行动”等议题展开,各利益方就CBD COP15第二阶段会议的热点问题进行讨论。 首先,中国科学院生物多样性委员会办公室的罗茂芳博士,对《2020后全球生物多样性框架》(GBF)谈判的最新进展情况进行介绍。随后,IUCN中国代表处的杨方义主任和大自然保护协会(TNC)代表徐欣先生,分别阐述了国际机构对2020后框架文件及谈判争议点的观察和立场。 GEI、山水自然保护中心、北京市企业家环保基金会、中国国际民间组织合作促进会、中华环保联合会、中国绿色碳汇基金会、TNC、自然之友、农民种子网络、友诚基金会、野声、中华环境保护基金会、世界自然基金会、WRI、北大林肯中心、自然资源保护协会等各个社会组织代表,就如何参与COP15二阶段会议以及当前的活动筹备计划工作,进行分享和交流。 GEI彭奎博士正在进行社会组织参与COP15行动演讲 在企业交流对话环节,华泰证券、三峡集团、乐活LOHAS杂志、万科基金会、开云集团、汇丰银行等企业代表围绕COP15的话题、活动计划及行动方面进行了分享。 未来,GEI还将继续组织“中非生物多样性科普展览”“社会组织和企业参与COP15行前会”“非国家主体生物多样性保护的自主承诺”等系列活动,并协调组织国内社会组织和商业伙伴,参加今年12月在加拿大蒙特利尔举行的COP15生物多样性大会第二阶段会议。 扫描下方二维码... Read More

绿化保护地球,助力10年700亿棵树承诺|GEI联合多家社会组织、机构和企业发布倡议

为全力动员和支持社会各界参与绿化保护地球共同行动,支持中国气候变化事务特使解振华先生在瑞士达沃斯2022年世界经济论坛年会上提出的“力争10年内植树700亿棵”宏伟目标,同时为保护全球生物多样性、共同应对气候变化贡献力量,永续全球环境研究所(GEI)、中华环境保护基金会等三十余家长期关注和投入环境保护的中国社会组织、机构和企业,在2022年6月5日世界环境日来临之际,发出《支持绿化保护地球,助力中国贡献全球环境治理》的倡议,呼吁环境社会组织积极发挥桥梁作用,广泛动员社会各界力量参与绿化保护地球行动;大力动员社会各界尤其是企业和环境智库等增加对自然的投资投入,积极推进低碳发展和绿色转型的创新;强化公众应对气候变化和保护生物多样性的宣传教育,讲好中国民间环保故事;多方合作,不断提高科学植树和绿化水平,共同保护好地球家园。 图片来源:Freepik.com 在2000年至2017年的17年间,全球新增绿化面积中约四分之一来自中国的基础上,中国政府作出力争10年700亿棵树的表态,体现了中国保护地球、努力实现绿色可持续发展的坚定决心和信心。 以下为联合倡议书全文 ↓↓↓ 支持绿化保护地球 助力中国贡献全球环境治理中国部分社会组织、机构和企业联合倡议 中国气候变化事务特使解振华出席瑞士达沃斯2022年世界经济论坛年会,在“保护我们的星球和人类”的利益攸关方对话会上宣布,中国将积极响应世界经济论坛的“全球植万亿棵树”领军者倡议,力争10年内植树700亿棵,绿化我们的地球、应对气候变化、生物多样性丧失、增强森林碳汇。随后,国家林业和草原局举办新闻发布会,就此目标进行了详细解读。 在2000年至2017年的17年间,全球新增绿化面积中约四分之一来自中国的基础上,中国政府作出力争10年700亿棵树的表态,体现了中国保护地球、努力实现绿色可持续发展的坚定决心和信心。作为长期关注和投入环境保护的中国社会组织、机构和企业,我们对此表示高度赞同,并愿意全力动员和支持社会各界参与绿化保护地球共同行动,为保护全球生物多样性、共同应对气候变化贡献力量。为此,我们发出如下倡议: 1、响应和支持中国政府为应对气候变化和保护生物多样性,以过往工作和“基于自然的解决方案”为基础作出的这一重要承诺。 联合国环境规划署日前发布一份最新报告《2022年前沿报告:噪音、火灾和物候不匹配》(Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches),警告气候变化的速度太快,以至于许多动植物物种无法适应,已对物种的生存能力和粮食生产产生了深远影响。“基于自然的解决方案”(Nature-based Solutions),既是领军者倡议的核心内容,也是联合国应对气候变化的九大领域之一, 是我国构建和实施双碳“1+N”政策体系的一部分,更是与保护生物多样性、实现可持续发展协同增效不可缺少的内容。我们欢迎和支持中国政府持续加大绿化保护地球的力度,进一步推进NbS的主流化,保护和恢复中国的生物多样性,增强生态系统服务功能,努力实现中国气候变化的自主承诺。 2、积极发挥社会组织桥梁作用,广泛动员社会各界力量参与绿化保护地球行动。 社会组织,特别是环境社会组织是中国重要的生态环境保护行动者,是推动多利益相关方参与生态保护和建设创新的桥梁和催化剂。在去年昆明召开的《联合国生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(CBD COP15)第一阶段会议上,中国的环境社会组织牵头组织了“NGO平行论坛”,发出倡议:到2030年筹集25.5亿元人民币,协助国家有效保护和管理10万平方千米的国土的承诺,引起国际社会巨大反响。这些承诺将动员社会资源,在更广泛的区域开展物种和栖息地保护、生态廊道建设、退化生态系统修复、能力培训和公众宣传教育等实际行动,都将会直接或者间接贡献于生物多样性保护和气候变化协同增效的承诺目标。我们愿意继续开展绿化中国保护地球的政策研究和落地实践,为各利益相关方参与生态保护及气候应对搭建平台,大力促进各方为此投入资金、技术和其他资源,深度参与全球环境治理。 3、大力动员社会各界尤其是企业和智库等增加对自然的投资投入,积极推进低碳发展和绿色转型的创新。 全社会各类企业和金融机构,是社会经济活动的主体。我们愿意通过科学研究、政策咨询、提供工具和专业技术等方式,动员和协助各类国营企业和私营部门增加对自然的投资,参与生态修复,开展低碳发展规划,创新绿色技术,实现绿色生产和经营转型,发展与生物多样性保护相关的生态经济,包括与植树和森林养护相关的绿色经济。改革开放以来,各种经济体共同参与相关自然生态保护工作,在全国各地都开展了不同规模的植树造林、恢复自然生态的多种活动,绿色生态经济正在逐步形成,为全国自然生态环境的恢复和好转做出了很大贡献。我们将呼吁和动员更多的企业和金融机构等,投入与绿化中国相关的低碳绿色发展创新行动。... Read More

GEI COP26主题边会|格拉斯哥联合宣言下的未来中国-东盟区域合作与保护

2021年11月10日,中美两国在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)期间发表《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,称两国将继续共同努力,并与各方一道,加强《巴黎协定》的实施。作为世界最大的两个经济体和主要碳排放国,格拉斯哥联合宣言对中美通力合作应对气候变化、解决气候危机和恢复世界经济,起到了至关重要的作用。 在此背景下,永续全球环境研究所(GEI)召开“能源转型与基于自然的解决方案——中国—东盟合作实践”COP26主题边会,就气候变化国际合作、气候工具的应用、中国-东盟红树林保护与能源转型等热点问题,与各位与会专家、学者展开了交流和讨论。 本次边会由第十三届全国人大常委委员、中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅博士主持,气候变化全球行动联合主席、中国气候变化事务特使解振华先生参加并进行了开场致辞。 解振华先生表示,气候变化是全人类共同面临的挑战,它不光是未来的问题,而且已成为现在的问题。会议前一天发布的格拉斯哥联合宣言再次表明,中美合作是唯一正确的选择。同时,应对气候变化不仅需要中美双方的协作,还需要全球各地区的通力合作。中国和东盟国家是重要的战略伙伴,“中国-东盟红树林保护网络”的建立和东盟地区的能源转型,都标志着区域应对气候变化的决心,对全球气候行动十分重要。 解振华先生正在进行开幕致辞 图片来源:GEI 中国-东盟中心秘书长陈德海先生就中国-东盟绿色合作进行了主旨发言。今年是中国和东盟建立对话关系三十周年,陈德海先生期待中国-东盟未来在气候变化、生物多样性保护、自然资源管理和其它可持续发展领域继续进行深入合作。同时,希望本次边会有助于加强东盟地区能源转型合作,开启中国与东盟可持续发展合作的新征程。 案例分享:中国-东盟可再生能源发展与合作 GEI能源与气候变化项目经理徐生年博士,介绍了GEI的可再生能源规划工具以及在中国、斯里兰卡、缅甸、印度尼西亚、越南五个国家的六个地区开展的可再生能源合作项目。随后,来自缅甸、印尼和越南的合作伙伴依次介绍了与GEI进行的合作项目的具体内容。 缅甸科技部研究创新司副司长 Zaw Min Naing博士介绍了缅甸的可再生能源发展现状以及面临的挑战与机遇。他希望,未来有更多国际组织和机构可以帮助缅甸发展可再生能源,进一步加强区域和国际合作。GEI印尼伙伴机构Institute for Essential Services Reform执行主任Fabby Tumiwa先生表示,为改变以化石能源为主的能源消费现状,印尼需要制定更具雄心的NDC目标。此前,GEI与IESR共同分析了印尼的光伏资源潜力。数据表明,印尼的光伏潜力是政府早先公布数值的16到95倍,发展潜力巨大。近年来,越南在政策上大力支持光伏项目发展,光伏装机量显著增加。尽管如此,随着补贴政策的减少,光伏投资额也相应减少。越南绿色发展创新中心(GreenID)执行主任Nguy Thi Khanh女士希望政策制定者可以对现有政策框架进行更新和完善,以更好地支持和推动可再生能源在越南的发展。同时,GreenID期待未来可以与GEI在碳中和领域进行更多的合作。 探索基于自然的解决方案:中国—东盟红树林保护 GEI海洋保护项目经理范敏女士阐述了中国-东盟红树林保护的现状及面临的威胁,并介绍了GEI与多方合作伙伴共同开展的红树林保护落地行动。未来,她希望有更多的利益相关方可以加入中国-东盟区域红树林保护行动中来,形成多元化资金支持下的可持续保护。... Read More

中外专家学者在“中国角”共话中国—东盟气候合作

2019年12月12日下午,气候变化全球行动(Global Climate Action Initiative, GCAI)秘书处、中科院科技战略咨询研究院与永续全球环境研究所(GEI)联合在气候大会COP25“中国角”举办了主题为“中国—东盟合作共同应对气候变化”的主题边会。本次边会向国际社会展示了中国与东盟在应对气候变化南南合作及基于自然的解决方案——红树林保护和可再生能源规划等落地项目,促进了中国与东盟国家关于气候适应与减缓的交流对话。 中国生态环境部副部长赵英民及中国—东盟中心秘书长陈德海出席会议并致辞。赵部长在发言中提到,中国与东盟各国在能源与气候变化议题上的合作,能够进一步促进区域的能源转型、以及绿色低碳发展。中国期待与东盟各国共同探索气候韧性发展的最佳实践以及基于自然的解决方案,并在气候适应、提高融资能力等方面开展更多的南南合作项目,并希望将中国—东盟区域气候变化领域合作打造成为中国南南合作一个亮点。 陈德海秘书长在致辞中也强调,随着中国与东盟合作的进一步发展和深化,双方在应对气候变化、清洁能源、环境保护和绿色发展议题上的合作愈发重要。今年8月,中国—东盟中心、GCAI秘书处和泰国自然资源与环境部联合主办“中国—东盟合作推动能源转型与气候韧性发展会议”,共同探讨双方在可再生能源发展、应对气候变化和气候融资方面的挑战与机遇。就在上个月的第22次中国—东盟领导人峰会上,与会各国领导人一致同意就上述议题拓展合作,共同应对挑战,并打造中国-东盟蓝色经济伙伴关系,加强海洋生态保护、海洋产业、海洋科技创新等领域的务实合作,为地区稳定与繁荣贡献力量。 GEI执行主任金嘉满介绍了GEI作为中国非政府组织在其他发展中国家,特别是东盟国家,包括与缅甸教育部和能源部开展可再生能源规划示范合作、与缅甸自然资源与环境部开展基于社区的生态保护与生计发展落地项目,以及推动东盟红树林保护合作等领域的工作,并表示GEI将继续贡献于推动中国和东盟合作,提供基于自然的解决方案,共同应对气候变化。 中科院科技战略咨询研究院副院长王毅在会上做了主旨发言,介绍了中国与东盟区域合作的宏观战略及合作实践。王毅指出,中国与东盟在“一带一路”和产业转移上有很大的合作潜力。在与东盟的合作中应当优先考虑如何帮助东盟各国在经济发展的同时,实现联合国可持续发展目标(SDGs)和气候变化自主贡献目标(NDCs),并通过介绍中国转型经验及技术转移和能力建设等方面的合作,帮助东盟国家建设气候韧性社会。此外,中国与东盟在区域红树林保护、开展无毁林的农林产品贸易等方面也有很好的合作机遇,可以借由2020年中国举行生物多样性保护公约大会(CDB COP15)的时机,进一步推动双方在相关议题上的交流合作。 中国—东盟中心综合协调部汪红柳主任、中科院广州能源研究所战略研究中心赵黛青主任、缅甸仰光科技大学副教授Kyaw Zaya Htun、中国自然资源部海洋三所陈光程副研究员、阿拉善SEE生态协会艾路明会长及印尼环境论坛执行主任Nur Hidayati等来自中国与东盟的专家和学者应邀参加了边会,并就中国—东盟现有的合作实践及未来的领域和机遇进行讨论。与会专家在讨论环节都表示,中国与东盟各国应当全面开展应对气候变化合作,包括推动区域能源转型、低碳与可再生能源发展、以及建立红树林保护联盟等等,通过各方的共同努力,实现区域绿色和可持续的发展。